La problématique que nous travaillons au fil des séances pourrait être résumée par la question suivante : Comment décrire une pratique réalisée en situation, et par exemple ce que fait quelqu’un en situation de travail ?

Dans nos recherches comme dans notre vie professionnelle, nous analysons constamment des pratiques : comment les gens s’y prennent pour faire ce qu’ils font, comment ils adaptent leur activité aux imprévus et aux opportunités afin de faire au mieux ce qu’ils ont à faire.

Or les termes dans lesquels nous faisons chacun cette analyse changent beaucoup selon le contexte où elle est menée :

dans la vie pratique, on évalue surtout ce que font les autres en fonction de nos attentes, c’est-à-dire qu’on comprend ce qu’ils font à partir de ce que nous croyons « qu’il faut faire » (dans « la bonne manière de s’y prendre ») ;

dans le cadre d’une observation de terrain, un ethnologue essaiera par exemple de comprendre comment les gens se représentent « ce qu’ils doivent faire », en les interrogeant directement mais aussi en se demandant pourquoi ils font ce qu’il les voit faire ;

dans la programmation d’un logiciel, un développeur choisira les menus d’une interface graphique en fonction de ce qu’il pense que les utilisateurs « voudront pouvoir faire » dans la réalisation de leur projet en interaction avec la machine.

Le projet scientifique de notre équipe est d’essayer de voir en quoi le croisement de ces mille façons de décrire « rend » son relief à l’activité complexe qui se joue dans ce qu’on appelle « une pratique ».

Décrire un jeu, décrire un rite, décrire des travaux ménagers, décrire un entraînement sportif, décrire le raisonnement suivi pour résoudre un problème de mathématiques : tous ces comptes-rendus mettent en scène la rencontre entre des règles (constantes et générales) et un certain contexte (mouvant et singulier).

Quels mots, quelles images choisir pour détailler concrètement cette rencontre sans réduire l’activité de la personne ce jour-là ni à l’exécution machinale des opérations successives d’un programme, ni à une improvisation miraculeuse qui réinventerait le métier à chaque situation inédite ?

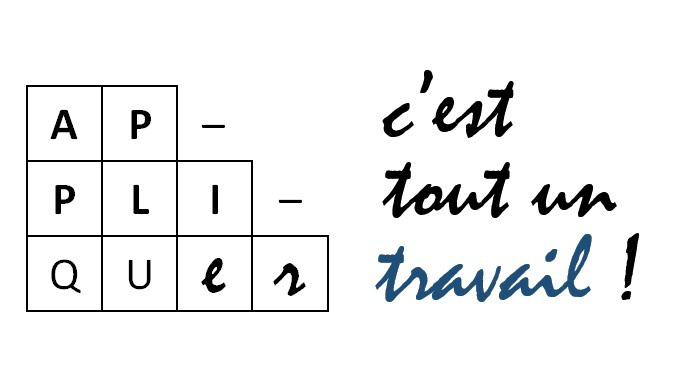

Pour croiser les façons de décrire que nous héritons de notre formation disciplinaire et de notre expérience professionnelle, nous nous réunissons autour de documents - souvent une séquence vidéo - qui présentent une personne en situation de travail. Nos points de vue sont différents - ne serait-ce que parce que nos préoccupations sont différentes (certains s’intéressent au travail, certains à d’autres pratiques et activités sociales) - mais ils se portent, le temps de la séance, sur une même réalité que nous essayons ensemble de reconstituer dans sa richesse et sa complexité de « situation » où des règles sont « appliquées ».

En pratique, dans la vie du Labo Junior, notre problématique se décline surtout dans un éventail de questions, qui sont en fait des « axes » d’abord au sens de "directions de recherche" :

Axe 1 : comment décrire ce que l’on voit de l’activité d’une personne ?

Comme l’explique Jean Bazin dans son chapitre-manifeste « Interpréter ou décrire. Notes critiques sur la connaissance anthropologique » (1996, republié dans : Des clous dans la Joconde. L’anthropologie autrement, Paris, Anacharsis, 2008, III, 3, p.407-433), l’activité de description n’a rien d’évident car il faut refuser la fausse alternative entre tronquer l’observation en prétendant "s’en tenir aux faits" (et faire perdre tout sens à la suite d’événements auxquels on assiste) et reconstruire un modèle explicatif totalement étranger à l’expérience des personnes agissant in situ (et l’hypostasier ensuite pour le supposer à l’œuvre dans « l’inconscient social » des acteurs).

En réalité (explique Bazin dans ce même chapitre), l’action située possède une logique contextuelle qui fournit le cadre général d’interprétation du cours d’action que l’on veut décrire. Si l’on n’intègre pas dans la description de l’action la reconstitution du sens global que lui donne son contexte, on ne comprend plus l’action et notre description est fausse sous prétexte d’être objective. Mais Bazin met tout de suite en garde contre l’écueil inverse qui consisterait à hypostasier « le sens » supposé de l’action en le logeant dans l’esprit de l’acteur dont on décrit les pratiques : à la suite de Wittgenstein (beaucoup cité et analysé par Bazin), l’anthropologue rappelle que le sens de nos actions est d’abord et majoritairement public puisque, comme une prise de parole, cette action suit des règles partagées par la communauté et joue non seulement une fonction pragmatique mais aussi une fonction de communication.

Ce qui nous intéresse, au Labo Junior, c’est d’essayer de comprendre les implications méthodologiques d’un tel parti pris épistémologiques. S’il ne faut pas opposer décrire et interpréter, si au contraire toute bonne description implique une interprétation rendant compte à la fois du vécu de la personne et du vécu des autres personnes impliquées dans la situation, alors comment met-on en œuvre une telle bonne description ? Où va-t-on chercher les informations, et comment ? Peut-on se contenter de ce qui apparaît de prime abord ?

Axe 2 : en quoi consiste la « situation » où la personne fait quelque chose ?

Tant sur le plan heuristique que méthodologique, un ouvrage tel que le collectif logique La logique des situations : nouveaux regards sur l’écologie des activités sociales (publié en 1999 sous la direction de Michel de Fornel et Louis Quéré) montre d’une part que l’approche clinique est féconde en sciences humaines, mais d’autre part qu’elle demande l’élaboration d’un cadre théorique et épistémologique préalable.

L’ambition de notre laboratoire junior n’est certes pas de contribuer directement à l’élaboration d’un tel cadre, mais nous nous proposons, en tant que jeunes chercheurs, de situer nos recherches - du moins notre recherche collective, ainsi que les parties de nos recherches individuelles qui recoupent cette recherche collective - dans l’espace problématique ouvert par cette question. Qu’est-ce - au juste - qu’une situation ? Passée la fausse évidence des réponses toutes faites restées ininterrogées, on se rend compte que toute une tradition philosophique se pose la question sur le plan ontologique, depuis Platon jusqu’au pragmatistes contemporains, en passant par Nietzsche ou Sartre. Mais une telle profondeur problématique doit encore être reliée à la réflexion pratique sur les méthodes d’approches des situations - approches qui sont elles-mêmes situées et doivent donc, dans leurs choix méthodologiques, prendre en charge cet ancrage et en faire quelque chose.

Axe 3 : par quels genre d’opérations comble-t-on les « sous-entendus » entre deux étapes d’une marche à suivre ?

Non seulement il paraît impossible de détailler absolument toutes les étapes d’une recette de cuisine, d’un mode d’emploi, etc., mais exagérer le degré d’explicitation serait même contreproductif : cela ralentirait la personne qui suit les instructions au point de la gêner. C’est que, même lorsqu’elle se laisser guider par un vade-mecum, la personne ne reste pas passive : elle anticipe (au moins un minimum) la progression des choses pour se faire une idée générale de la progression, elle suit sa propre logique parallèlement à celle de la notice - et par exemple elle s’étonne lorsque les deux logiques ne concordent plus.

Notre tendance à croire que l’explicitation des règles « ne peut être que bénéfique » vient peut-être du fait que nous croyons réaliser pas-à-pas un programme lorsque nous agissons : selon un schéma hérité d’Aristote et de Thomas d’Aquin, nous imaginons que, pour agir, il faut à chaque fois avoir déduit « par où commencer » en posant un objectif et en remontant (par le raisonnement) la série des moyens qui conditionnent ce résultat. En cas de rupture de la longue chaîne d’opérations, il y a un hiatus, un « saut » infranchissable et nous sommes démunis jusqu’à ce que le raisonnement ait reconstruit un projet ad hoc pour retrouver le fil du cours d’action interrompu.

![]() comment fait-on, en pratique, pour « savoir quoi faire », au beau milieu d’une action où tout presse (par exemple au volant) et où surtout le contexte change constamment et subitement ? Comment est-il possible que notre corps prenne en charge une « à lui seul » bonne partie des opérations, pour soulager notre charge mentale et nous permettre de nous concentrer sur certains « points chauds » de l’environnement ?

comment fait-on, en pratique, pour « savoir quoi faire », au beau milieu d’une action où tout presse (par exemple au volant) et où surtout le contexte change constamment et subitement ? Comment est-il possible que notre corps prenne en charge une « à lui seul » bonne partie des opérations, pour soulager notre charge mentale et nous permettre de nous concentrer sur certains « points chauds » de l’environnement ?

![]() lorsque ce sont des règles explicites que nous entendons suivre (en consultant une recette, par exemple), pourquoi introduit-on soi-même volontairement des « sauts » dans la suite logique des instructions alors qu’il serait plus simple — mais peut-être pas plus efficace — de suivre la procédure à la lettre ?

lorsque ce sont des règles explicites que nous entendons suivre (en consultant une recette, par exemple), pourquoi introduit-on soi-même volontairement des « sauts » dans la suite logique des instructions alors qu’il serait plus simple — mais peut-être pas plus efficace — de suivre la procédure à la lettre ?

![]() et dès que la marche à suivre est généralisée et anonymisée (par exemple dans une fiche de poste, une circulaire administrative, un guide des bonnes pratiques…), où trouve-t-on les règles pour adapter le « type » général aux innombrables « cas » particuliers ?

et dès que la marche à suivre est généralisée et anonymisée (par exemple dans une fiche de poste, une circulaire administrative, un guide des bonnes pratiques…), où trouve-t-on les règles pour adapter le « type » général aux innombrables « cas » particuliers ?

Travaillés à travers les séances (ordinaires et extra-ordinaires) comme à travers les journées d’études, ces axes feront prochainement l’objet d’une publication d’actes enrichis de nouvelles contributions.